2013년 미국시장의 전기차 판매가 84% 증가했다. 가히 폭발적이라고 할 수 있는 수치이다. 그래서 그런 데이터를 근거로 뉴스를 전달하는 입장에서는 전기차가 금방이라도 세상의 도로를 점유할 것처럼 떠든다. 그러나 84% 증가한 판매대수는 9만 6,000대에 불과하다. 그것도 플러그인 하이브리드카 4만 9,000대가 포함된 수치이다. 이를 다른 관점에서 보면 2013년 전 세계 자동차 판매대수 8,340만대의 0.1% 정도에 지나지 않는다. 미국시장만 국한하더라도 1,560만대의 0.6%밖에 되지 않는다. 전세계 전동화 차량 판매대수는 정확한 통계는 없지만 연간 20만대를 넘지 않고 있다. 점유율은 0.25% 전후에 지나지 않는다. 그런데도 전가의 보도처럼 배터리 전기차를 들고 나오는 이유는 무엇일까.

글로벌 차원의 전기차의 부상의 배경

불과 수년 전까지만 해도 배터리 전기차는 중소기업 비즈니스였다. 완성차를 개조하는 정도의 기술이면 충분하다는 인식 때문이었다. 그런데 어느 순간 글로벌 메이저 업체들의 격전장으로 변했다. 그 이유에 대해서는 소비자들의 인식 때문이라는 의견이 지배적이다. 고가의 장비이다 보니 사후 관리 등을 감당할 수 있기에는 중소기업은 적절치 않다는 것이다.

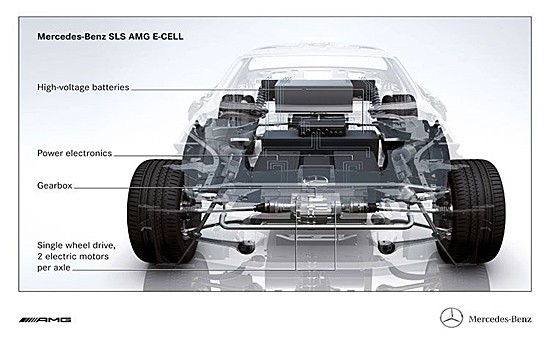

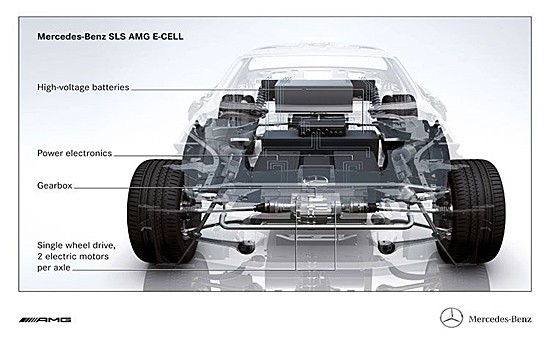

그래서 그동안 기술 투자를 해 오던 중소기업들은 배터리 셀과 모터, 인버터, 컨버터, BMS(Battery Management System)등 요소기술을 공급하는 형태로 변했다. 대표적이 것이 배터리다. 우리는 삼성전자와 LG전자가 전기차용 배터리를 자동차회사에 공급한다고 오해하는 경우가 많다. 실상은 부품인 배터리 셀을 공급한다. 물론 그들도 배터리 팩을 생산하지만 배터리 전기차를 생산하는 자동차회사들은 이 부문에서 부가가치가 있는 배터리 팩은 자신들이 직접 만든다.

배터리 전기차는 이미 20세기 초반에 도로를 굴러 다녔었다. 당시의 배터리 전기차는 내연기관 자동차의 성능이 급속도로 좋아지면서 자취를 감추었었다. 그러던 것이 1992년 미국 캘리포니아주의 완전무공해법(Clean Air Act)으로 인해 부상했었다. 그 법의 내용은 1998년까지 캘리포니아주에서 자동차를 판매하려면 완전 무공해차 2%를 판매해야 한다는 것이었다.

이 법이 공포되자 미국시장에 자동차 판매가 많은 회사들은 발등의 불로 인식했고 해결책을 찾아 나섰다. 가장 먼저 눈에 들어 온 것이 배터리 전기차였다. 그래서 미국의 GM과 포드, 크라이슬러는 전기차 개발 합작회사를 설립해 공동 전선을 펼쳤다. 이들 외에도 많은 자동차회사들은 전기차 개발에 포인트를 맞추었다. 하지만 전기차는 배터리 용량 확대의 한계에 부딛혀 다시 수면 아래로 가라 앉았다. 그에 대해 ‘Who Killed Electric Car?’라는 영화까지 만들며 석유업계의 음모론을 제기하는 의견도 등장했었다.

반면 메이저 업체 중 토요타는 배터리 전기차가 아닌 하이브리드 전기차 개발에 초점을 맞추었다. 배터리 전기차와 마찬가지로 하이브리드카도 1900년 포르쉐가 개발해 선 보였었으나 기술적인 문제로 사라졌었다. 토요타는 1997년 세계 최초로 양산형 하이브리드카를 선 보이며 새로운 길로 들어섰다.

그러나 판매는 여의치 않았다. 데뷔 14년째인 2010년에 일본 시장 누계 판매 100만대, 2011년 미국 시장 누계 판매 100만대로 대세라고는 할 수 없는 실적을 보였다. 그러던 것이 2010년대를 지나면서 판매가 증가하기 시작해 2013년 6월 전 세계 누계 판매 300만대를 기록했다.

이처럼 배터리 전기차와 하이브리드카 등의 판매가 뉴스에 등장하는 빈도에 비해 저조한 실적을 보이고 있는 것은 시장 상황과 기술적인 한계 때문이었다. 21세기 들어 2008년 금융위기 이전까지 세계 경제는 호황의 길을 걸었다. 자동차 판매는 급증했고 특히 석유위기와는 무관하게 미국시장에서는 픽업트럭과 대형 SUV 등의 판매가 폭발했다.

그 와중에 캘리포니아주가 내 세웠던 완전무공해법은 점차 후퇴했다. 당초 1998년 2%였던 완전무공해차의 의무 판매 비율이 2008년 8%로 1차 연기되었고 다시 그마저 달성이 어려워지자 2012년부터 3% 판매로 2차 연기했다. 지금은 2017년까지로 세 차례 시한이 연기된 상태다.

미국과 환경, 대도시화, 에너지 문제가 얽힌 문제

그런 상황에서 전기차가 다시 수면 위로 부상했다. 그러면서 범위도 넓어졌다. 오늘날은 전기차(Electric Vehicle)이라는 용어보다는 전동화(Electrfication) 차량으로 통칭한다. 그것은 배터리 전기차와 하이브리드 전기차, 연료전지 전기차 등 전기 모터로 구동하는 모든 종류의 자동차를 표현하는 것이다.

석유 유통의 키를 쥐고 있는 미국과 이해가 걸려 있는 국가, 업체 등의 갈등, 그리고 가장 중요한 항속거리의 한계로 인해 사라졌었던 전기차가 다시 주목을 끌게 된 것은 기술적인 발전이 있었기 때문이 아니다. 20세기 말이나 지금이나 1kWh당 주행거리 8km, 충전시간 8시간 전후 등은 그대로다. 30분만에 가능한 급속 충전은 비상 수단이다. 계속 급속충전을 하게 되면 배터리 수명이 빨리 짧아진다. 배터리의 부피가 줄어든 것을 제외하면 여전히 배터리 전기차의 기술은 전반적으로 답보 상태다.

그런데도 미국과 환경, 대도시화, 에너지 등 복합적으로 얽혀 전동화는 피할 수 없는 흐름으로 부상했다.

먼저 경영 악화로 돌파구를 찾아야 했던 미국 메이커들이 2009년 전기차로 난국을 하겠다는 의지를 표명하면서 전기차가 급 부상했다. 당연히 미국 정부는 업체의 행보에 연비와 배출가스 규제라는 명목으로 힘을 실어 주었다. 동시에 미국시장에 자동차를 판매하는 회사들에게 압박으로 작용했다. 미국시장에서 차를 팔기 위해서는 연비와 배출가스 총량 규제를 해소해야 하고 가장 빠른 방법이 전기차인 것이다. 배출가스 제로의 배터리 전기차는 총 판매대수의 평균 연비와 배출가스를 낮추는데 아주 좋은 대안이다. 물론 배터리 전기차는 ‘Well to Wheel(에너지 생산 단계부터 자동차를 운행하는 단계까지) 관점에서는 완전 무공해차가 아니다.

또 하나 근본적인 문제는 지구촌 인구의 도시 집중으로 인한 대도시화다. 현재 전 세계 인구의 50%가 인구 100만 이상의 대도시에 거주하고 있다. 1800년에는 고작 3%만이 도시에 살았었다. 2030년에는 60~70%가 도시에서 살아갈 것으로 추정되고 있다. 새로운 도시화는 대부분 개발 도상국들에서 이루어지고 있다.

문제는 급속도로 거대화되어 가고 있는 개발도상국 대도시들의 환경규제가 강화되어가고 있다는 점이다. 중국의 경우 100만명 이상의 대도시가 2012년 말 기준 170개나 된다. 그 대도시 안에서의 교통과 환경을 차선책으로나마 해결할 수 있는 방법은 현재로서는 배터리 전기차나 플러그 인 하이브리드카가 대안으로 인식되고 있다. 적어도 ‘Tank to Tire(자동차 운행단계) 차원의 완전무공해라도 실현해 도시 환경의 악화를 막고자 한다는 것이다. 그러니까 기꺼이 전기차를 타는 것이 아니라 환경이 타지 않을 수 없게 하고 있다는 것이다.

다만 전동화 차량의 점유율 증가는 기술적인 문제 때문에 한계가 있다. 아주 긍정적인 전망이 2030년경에 전동화 탈것, 그러니까 하이브리드카와 배터리 전기차, 연료전지 전기차 등을 모두 합한 점유율이 20%를 넘지 않을 것이라는 의견이 지배적이다.

지구 인구는 2050년 100억까지 증가한다고 한다. 자동차의 수요도 지금의 연간 8천 300만대에서 2020년에는 1억 2천만대로 지속적으로 늘 것으로 예측되고 있다. 중국은 2030년이 되면 연간 3,500만대가 판매될 것으로 전망되고 있다. 2020년 연간 1억 2천만대 중 20%라면 2,400만대. 여기에서 글로벌 플레이어들이 중소기업 비즈니스인 배터리 전기차와 하이브리드카 등 전동화 사업에 뛰어든 이유가 나온다. 배터리 전기차의 비중은 훨씬 적은 5% 정도, 즉 600만대 전후로 추정되고 있다.

완성차회사들은 Mega City Vehicle, Urban Vehicle 등의 용어를 동원하며 배터리 전기차의 필요성을 강조하며 참여하고 있다. 역으로 말하면 배터리 전기차는 대도시 내에서 주행 거리가 일정한 한정된 범위 내에서 사용되는 세컨드카로서의 탈 것이라는 전제가 깔려 있다는 얘기이다.

전기차가 부상하면서 소비자들은 특별한 어려움 없이 환경을 보호하면서 주행할 수 있는 자동차를 만들어 내라는 요구를 하고 있다. 벤처와 중소기업의 몫이라고 생각됐었던 것이 신뢰성과 안심감, 사후 서비스 등의 문제로 메이저업체가 하는 분위기로 바뀐 이유이기도 하다.

또 하나 중요한 것은 에너지와 관련된 것이다. 2008년 기준 전 세계 전력 생산은 석탄 40%, 천연가스 20%, 수력 16%, 원자력 15%, 석유 6% 순이다. 나라별로 보면 일본 27%, 미국 49%, 중국 79%, 인도는 69%의 전력을 석탄으로 생산하고 있다.

때문에 나라별로 자동차의 구동장치에 대한 정책도 다르다. 대표적인 예로 중국의 경우 최악의 경우 석유공급이 되지 않더라도 석탄만으로 80%의 전력 생산이 가능하다. 더불어 미국보다 매장량이 더 많은 셰일 가스와 셰일오일이라는 무기까지 갖고 있다. 그러나 황사를 넘어 흑사로까지 유명한 중국은 한편으로는 화석연료인 석탄으로 전력 생산은 가능하지만 석탄을 태우는 과정에서의 배출가스를 해결해야 한다는 딜레마를 안고 있다.

중국은 배터리 전기차와 플러그인 하이브리드카를 신에너지(친환경)차로 지정해 적극 개발한다는 정책을 7대 신성장 산업에 포함시키고 있다. 그런 정책은 규제를 통해 가시화되고 있다. 중국의 경우 북경과 상하이, 광조우 등은 내연기관차를 장착한 2륜차는 시내 진입을 할 수 없다. 그래서 2010년 연간 2,500만대의 2륜 전동차가 판매됐다.

배터리 전기차를 비롯한 전동화 차 판매 현황

하지만 중국을 제외한 지역에서의 사정은 다르다. 리서치 회사 나비간트는 2014년 글로벌 전동화 차량 판매대수가 2013년보다 80% 이상 증가한 34만대에 달할 것이라고 전망했다. 그 근거로 많은 메이커들의 플러그 인 하이브리드카를 들었다.

현 시점에서 배터리 전기차의 보급에 가장 적극적인 것은 미국과 프랑스, 일본 등이다. 2013년 미국시장에서는 4만 9,000대의 플러그-인 하이브리드 포함 9만 6,000대의 전기차가 판매됐다. 플러그인 하이브리드는 레인지 인스텐더(항속거리 연장형 전기차)와 함께 하이브리드카보다는 배터리 전기차로 분류하는 추세다. 이에 비해 하이브리드카 판매는 15.3% 증가한 48만 9,413대였고 이중 토요타가 60%의 점유율을 차지하고 있다.

프랑스의 2013년 배터리 전기차 판매는 55% 증가한 8,779대였다. 2012년의 5,663대보다 55%가 증가한 것이다. 프랑스 전기차의 베스트셀러는 Zoe로 작년 한 해 동안 5,511대가 팔렸다. 전체 점유율은 62.8%이다. 하이브리드카의 판매는 4만 6,785대였으며 이중 가솔린 하이브리드는 3만 2,799대, 디젤 하이브리드는 1만 3,986대가 팔렸다.

일본은 닛산이 배터리 전기차 시장을 주도하고 있다. 21세기 최초의 양산형 전기차 닛산 리프의 글로벌 누적 판매가 2013년 말 10만대를 돌파했다. 2010년 데뷔 이후 4년 만이다. 리프는 데뷔 당시 가장 현실성 있는 패키징의 전기차라는 평가를 들었다. 그리고 판매도 지속적으로 상승세에 있다. 가격 인하를 단행한 부분 변경 모델의 경우 판매가 더욱 올랐다.

2013년 들어 BMW i3가 화제에 오르면서 닛산 리프의 판매가 상승 곡선을 타고 있다. 2013년 9월 말 부로 배터리 전기차 리프의 글로벌 누계 판매대수는 8만 3,000대(일본 3만대 포함)를 돌파했다. 미국과 일본을 합해 6만 5천대로 76%가 두 나라에 집중해 있지만 상승세를 탔다는 점에 의미가 있다.

프랑스의 르노와 일본의 닛산은 제휴관계에 있다. 그룹의 2013년 전기차 판매는 52% 증가한 6만 6,809대였다. 닛산 리프는 77% 증가한 4만 7,716대가 팔렸고 르노의 캉구 Z.E. 와 플루언스 Z.E. 조(Zoe),트위지(Twizy) 등은 13% 증가한 1만 9,093대가 각각 판매됐다.

벤처기업인 미국의 테슬라는 2013년 2만 2,300대의 전기차를 판매했다. 특히 2013년 출시한 모델 S는 4분기에만 6,900대 가까이 팔렸다. 당초 예상보다 20%, 3분기보다는 25%가 증가한 것이다. 2만 2,300대는 쉐보레 볼트(2만 3,094대), 닛산 리프(2만 2,610대)와 비슷하다.

이런 부진한 배터리 전기차의 판매대수는 앞으로 전동화의 흐름이 플러그인 하이브리드쪽으로 그 방향이 달라질 가능성이 높아지고 있다는 것이다. 플러그 인 하이브리드는 내연기관과 전기모터가 있는 것은 하이브리드 전기차와 같지만 충전할 수 있다는 점에서 전기차로서의 사용도 가능하다는 이점이 있다. 그러니까 실용성이 더 높은 쪽으로 자동차회사들의 생각이 옮겨가고 있다는 것이다.

플러그 인 하이브리드의 가능성을 가장 먼저 선 보인 것은 GM의 쉐보레 볼트다. 항속거리 연장형인 볼트는 평소에는 전기차로 운행을 하다가 배터리 충전량이 한계치 이하로 떨어지면 내연기관으로 발전을 하면서 가는 형태다. 2012년 파리오토쇼를 기점으로 전 세계 대부분의 자동차회사들이 플러그인 하이브리드카를 쏟아 내기 시작했다. 최근에는 스포츠카 메이커 포르쉐까지도 플러그인 하이브리드 수퍼카를 선보여 주목을 끌고 있다.

배터리 전기차의 한계

지금 지구촌에 출시되어 있는 배터리 전기차는 스파크 EV처럼 대부분 개조차다. 세계 최초 양산 전용 전기차인 닛산 리프와 르노 트위지, 올 여름 발표한 BMW i3, 그리고 테슬라 S 등, 일부 고성능 전기 스포츠카를 제외하면 모두 개조차다.

배터리 전기차의 핵심은 배터리와 전기모터다. 물론 BMS(배터리 매니지먼트 시스템)와 감속기의 제어 기술도 노하우가 아주 중요하다. 하지만 제조 기술이라는 측면에서 전기차로의 개조가 어려운 것은 아니다. 다만 베이스 모델에 배터리 가격을 그대로 더해 시판가격이 결정된다는 점에서 아직까지는 기술적인 문제 외에도 시판 가격이 가장 큰 걸림돌이다.

오늘날 시판되고 있는 배터리 전기차는 대부분 항속거리 130~160km를 표방한다. 그것은 배터리 용량과 관계가 있다. 현재의 기술로 배터리 1kWh, 즉 1kW의 전력을 1시간 사용했을 때의 전력량으로 평균적으로 1kWh당 8km 주행이 가능하다. 그러니까 항속거리 160km를 표방하는 배터리 전기차들은 20kWh의 배터리를 탑재하고 있다. 수치상으로 모든 것이 완벽하게 일치했을 때 20kWh의 배터리로 160km를 주행할 수 있다. 그러나 배터리의 전해질 등의 문제로 자연 방전이 있을 수 있으므로 160km의 평균 항속거리를 안정되게 유지하려면 30kWh의 배터리가 필요하다는 것이 전문가들의 의견이다.

국내에 출시되어 있는 기아자동차의 레이는 16.4kWh 용량이다. 실제 주행시험에서 레이는 발표 수치인 139km를 주행하는 경우도 있지만 추운 겨울 등에는 80km에도 미치지 못한다. 현대기아차는 배터리 전기차 등 소위 말하는 친환경차에 대한 미래는 아직까지 뚜렷하지 않다는 생각을 갖고 있다. 그래서 기본 기술은 확보하되 상황의 변화를 보고 대응하겠다는 전략이다. 셰일 에너지가 부상하는 현 시점에서 생각하면 현대기아차의 생각이 오히려 현실적으로 보인다. 그러나 친환경차는 브랜드 이미지와 직결되어 있어 마케팅 측면에서는 불리한 조건이라는 점도 간과할 수 없다.

소비자의 입장에서도 갈등이 생길 수밖에 없다. 미국시장에 시판되고 있는 닛산 리프의 미국 EPA 발표 기준으로 2012년형 모델까지는 73마일, 2013년형은 84마일의 평균 주행가능거리이다. 그러나 실제로 리프를 사용하는 유저들은 70마일 ,즉 112km의 평균 항속거리를 상정하고 사용한다고 한다.

그 항속거리를 위해 지불해야 하는 가격이 만만치 않다는 것이다. 수년 전부터 배터리 1kWh의 가격은 1,000 달러 전후다. 우리 돈으로 약 110만원에 해당한다. 기아 레이의 경우 16.4kWh 용량의 배터리를 탑재하고 있으므로 배터리 가격만 약 1,800만원이 추가되는 셈이다.

그정도의 가격 지불하고라도 내연기관 자동차에 크게 떨어지지 않는 항속거리가 가능하다면 배터리 전기차의 수요는 지금보다 훨씬 높을 것이다.

뚜렷한 대책없이 바람몰이하는 한국의 전기차 정책

바야흐로 한국에는 지금 배터리 전기차 바람이 불고 있다. 제주도는 2030년까지 모든 자동차를 배터리 전기차로 바꾼다는 계획을 발표했다. 환경부는 전국 10개 도시를 선정해 전기차 보급을 위한 지원에 나서고 있다. 스파크 EV가 생산되는 공장이 있는 창원도 전기차 보급 선도도시로 지정되어 있다. 그런 상황에서 각 도시들이 발표한 내용들을 종합하면 금방이라도 한국의 자동차가 모두 전기차로 바뀔 수도 있겠다는 생각을 하게 한다. 정리가 필요해 보인다. 정부 정책도 아직 제대로 정리가 되지 않아 보인다.

친환경 보조금이라는 명목으로 중앙 및 지방 정부의 지원을 전면에 내 세워 보급 촉진을 부르짖고 있다. 문제는 그 지원을 언제까지 할 수 있느냐는 것이다. 쉐보레 스파크 EV의 경우 3,990만원의 가격을 국가와 지방정부의 지원 등으로 1,700만원에 구입할 수 있다는 조건을 제시하고 있다. 차의 크기에 비해 여전히 비싸지만 명분이 확실하다면 구입을 고려할 소비자에게는 매력적일 수도 있는 가격이다.

하지만 그렇게 지원해서 보급이 늘어나고 가격이 납득할 수 있을 정도로 낮아질 가능성이 당장에는 확실치 않다는 것이 문제다. 2,300만원 가까이의 보조금이 수년 내로 해소될 만한 가능성은 현재로서는 불가능에 가깝다. 그런 문제까지 고려한 전기차 보급 정책이 필요한데 정작 환경부 등은 비상용 장비인 급속충전장치의 표준화 등으로 초점을 흐리고 있는 것이 현실이다.

전기차를 개발 또는 생산하고 있는 자동차회사들은 배터리 전기차를 대도시용 자동차로 설정하고 있다. 기존 내연기관의 대용으로 보지 않는다는 것이다. 한정된 항속거리 때문에 도시에서의 출퇴근용, 영업용 등의 용도로 사용되는 것을 전재로 하고 있다는 것이다.

자동차회사들이 하이브리드카와 배터리 전기차 등 소위 친환경차를 개발하고 판매하는 것은 배기가스와 연비 규제 등에 대응하기 위해 마땅히 해야 하는 사업이다. 어떤 형태로든 가장 효과적인 방법으로 과제를 수행할 수 있게 모두 힘을 합해야 한다. 일부에서처럼 전기차가 전가의 보도가 아니라 대도시형 자동차로 세컨드카로 사용된다는 제대로 된 인식이 오히려 수요 증대에 도움이 될 수 있을 것이다.

http://www.global-autonews.com/board/view.php3?table=bd_008&gubun=1&idx=10254