내연기관의 발전 속도는 전기차보다 빠르다. 파리 모터쇼를 비롯한 최근의 주요 모터쇼에서 현실적인 모델이 주를 이루는 이유 중의 하나다. 비현실적인 컨셉트카나 당장에 돈이 되지 않는 친환경차에 주력하기가 힘들다고 할 수 있다. 내연기관은 해마다 꾸준히 연비가 좋아지고 있는 반면 전기차의 주행 거리는 그만큼이 되지 않는다. 앞으로도 한동안 내연기관이 자동차 동력원의 주류 자리를 내놓을 것 같지 않다.

환경 규제는 2000년대 들어서면서 강조됐고, 2008년 전후로 해서는 더욱 심화됐다. 경제 위기가 닥치면서 유럽을 중심으로 CO2를 줄이려는 노력이 지속돼 왔다. 비슷한 시기에 전기차의 필요성도 대두됐다. 규제가 기술을 발전시킨다는 말도 있듯이, 미국과 유럽의 환경 규제 때문에 내연기관의 효율이 비약적으로 좋아졌다.

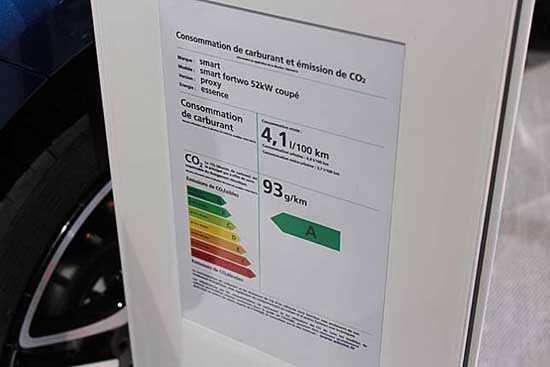

2009년만 해도 유럽에서 CO2 배출량 100g/km 이하를 기록하는 내연기관 모델은 15개 차종 안쪽이었다. 여기에는 프리우스 같은 하이브리드도 포함돼 있다. 100g/km 이하는 내연기관으로 가장 연비가 좋다는 상징성이 있었고, 유럽 각국이 실시하는 CO2 보조금의 혜택을 받을 수 있다는 의미도 있었다. 각 메이커들이 저 CO2 버전을 내놓은 것도 이 시기이다.

지금은 일일이 열거하기 힘들만큼 많은 소형차들이 CO2 배출량 100g/km 이하를 기록하고 있다. 90g/km 이하도 보인다. 그만큼 내연기관의 효율이 좋아졌다는 뜻이다. 내연기관의 효율은 다운사이징 터보와 직분사 시스템 등의 기술이 추가되면서 지속적으로 좋아지고 있다. 특히 디젤만큼 발전 가능성이 없다는 가솔린의 효율 향상도 눈여겨볼 점이다.

물론 내연기관은 엔진 이외에도 연비를 높일 수 있는 부가 기술이 많이 나와 있다. 스톱 스타트와 기어비 조정, 저점성 오일, 회생 에너지 등이 연비를 더욱 높여준다. 반면 전기차는 기본적으로 배터리의 비중이 높고, 아직까지는 걸음마 단계이다. 발전 속도가 더디다. 예를 들어 가장 먼저 나왔던 전기차 중 하나인 미쓰비시 아이미브의 주행 거리는 160km였다. 나라에 따라 약간씩 다르긴 하지만 출시 6년이 지난 지금도 첫 출시 때와 별반 다르지 않다.

가장 많이 팔린 전기차 닛산 리프도 사정은 크게 다르지 않다. 리프는 2010년에 출시됐고, 미국 기준으로 보면 주행 거리는 117km에서 2013년에 부분 변경된 모델은 121km, 같은 기간 유럽형은 175km에서 200km로 향상됐다. 출시 6년이 된 것을 감안하면 주행 거리의 발전은 미약하다. 물론 테슬라처럼 400km 이상의 주행 거리를 자랑하는 전기차도 있지만 대중적인 모델은 아니다.

같은 기간 내연기관의 효율 향상은 전기차의 발전을 훌쩍 뛰어넘는다. T&E(Transport & Environment)의 조사에 따르면 2008년 유럽의 평균 CO2 배출량은 153.5g/km이었고, 2012년에는 132.2g/km까지 떨어졌다. 그리고 작년에는 유럽 대부분의 브랜드가 2015년의 CO2 규정을 만족하거나 근접했다. 유럽의 CO2 규정이 어렵다는 말이 많았지만 실제로는 한 발 앞서서 달성했다. 지금은 거의 모든 신차가 해마다 연비가 좋아지는 추세다. 그렇지 않으면 경쟁에서 도태된다.

이렇게 된 이유에는 가능성과 발등의 불이다. 분명히 전기차 같은 친환경차의 필요성에는 모두가 동의하지만 집중해서 투자를 하기는 힘든 실정이다. 전기차는 당장에 돈이 되지 않고 연 8,000만대에 달하는 글로벌 신차 판매에서는 티끌만큼의 점유율을 차지하고 있다. 반면 내연기관은 판매가 점점 증가세에 있고, 발전도 더 빨리 되고 있다. 그리고 전기차는 배터리의 획기적인 발전 없이는 대중적인 보급이 어려울 것이라는 전망도 많다. 자동차 회사들이 당장은 내연기관에 집중할 수밖에 없는 이유다. 이번 파리 모터쇼는 2년 전보다 전기차의 수가 더 줄었다.

http://www.global-autonews.com/board/view.php3?table=bd_008&gubun=1&idx=10360