다운사이징. 거역할 수 없는 대세다. 그 배경이 어떻게 됐든 연료를 저감하고 유해 배기가스의 배출을 줄이는 것은 이 시대의 화두가 되어 있다. 2013년 기준 글로벌 10대 자동차회사들 중 현대기아차그룹만이 유일하게 다운사이징 대열에 참가하지 않고 있다. 하지만 오늘날은 모터스포츠의 최고봉인 F1그랑프리 현장에서도 다운사이징이 진행되고 있다. 자동차 경주장에서도 내연기관만이 아닌 하이브리드 시스템까지 등장하며 새로운 양상이 전개되고 있는 것이다.

차체 경량화와 소형화, 낮은 배기량 엔진의 탑재. 다운사이징(Downsizing)의 요체다. 여기에 엔진 회전수를 낮추는 다운스피딩(Downspeeding)까지 오늘날 자동차회사들은 파워트레인의 효율성을 높이기 위해 다양한 방안을 강구하고 있다.

1970년대 두 차례 석유파동으로 일본 메이커들이 중 저 배기량의 ‘연료 소모가 적은’ 차에 집중했었다. 그 결과 1980년 일본은 70년 자동차 대국 미국을 제치고 자동차생산 1위국의 지위에 올랐었다. 일본 메이커들의 현지 생산 전략으로 1993년 다시 미국이 세계 1위로 복귀했다. 그 내용은 달랐다. 미국산 일본차로 인한 것이었다.

어쨌거나 시대의 흐름을 제대로 읽은 일본 메이커들은 이후 세계 시장을 지배하고 있다. 2013년 전 세계 자동차 판매 8,230만대 중 2,666만대가 Made by Japan이었다. 일본 내 생산 991만대, 해외 생산 일본차 1,675여만대 등이었다.

2003년 미국의 이라크 침공은 또 다시 석유를 최대의 화두로 끌어 올렸다. 미국의 석유재벌들은 100년 동안 벌 돈을 3년 동안 다 벌었다는 이야기가 나올 정도로 그 효과는 지대했다. 하지만 그로 인해 대 배기량차에 의존해 온 미국의 자동차회사들은 파산보호신청을 하기에 이르렀다. 결국 미국 정부가 되살려 내는 절차를 밟을 수밖에 없었다. 부시는 석유업계에는 구세주였지만 자동차업계에는 역적 중 역적이었다. 어쨌거나 자동차를 산업화하며 세계를 호령하던 미국 자동차회사의 파산은 여러가지 시사하는 바가 많았다.

그러는 사이 덕을 본 것이 한국차였다. 배럴당 200달러까지 육박했다가 지금은 80달러 선에서 안정세를 유지하고 있지만 연료소모를 줄여야 하는 것은 최대의 과제가 되었다. 그때까지는 일본차가 품질 좋고 연료소모가 적은 차의 지위를 공고히 하고 있었다. 하지만 미국시장 소비자들은 좀 더 색다른 차를 찾게 되었고 그 때 눈에 들어 온 것이 현대기아차였다. 일본으로부터 차만들기를 배운 한국 메이커들의 제품이 그들의 구매 리스트에 오르게 되었다.

그것은 현대기아차그룹이 세계 5위에 오르게 되는 결과를 낳았다. 2009년 464만 1,968대부터 시작해 2010년 573만 9,557대, 2011년 659만 1,027대, 2012년 712만 2,1270대로 해마다 100만대씩의 판매 증가하며 세계 시장에 그 존재감을 확실히 드러냈다.

시대를 관통하는 것은 ‘기름 덜 먹는 차’다. 효율성이라는 단어로 대변되는 이 현상은 다른 측면으로도 해석된다. 앞으로 자동차 판매 증가는 개발도상국이 주도할 것이기 때문에 그 시장에서 먹히는 모델들은 연비성능이 좋은 중저 배기량차여야 한다는 것이다. 다운사이징을 통해 기름 덜 먹고 유해 배기가스 배출이 적은 차에 집중해야 한다는 얘기이다.

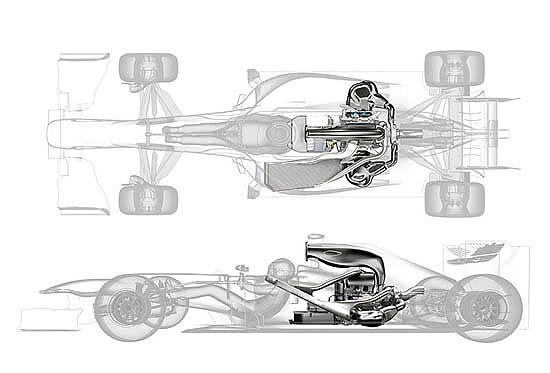

그런 현상은 모터스포츠의 장이라고 해서 예외가 아니다. F1그랑프리는 2014년 시즌부터 엔진이 1.6리터 V6 직분 터보로 통일 됐다. F1 그랑프리의 엔진은 1890년대 초에는 3.5리터 자연흡기나 1.5리터 터보차저 중 선택할 수 있었다. 당시 혼다가 CVCC엔진 개발의 노하우를 발휘해 1.5리터 V6 터보차저 엔진을 맥라렌 혼다팀의 머신에 탑재해 시대를 풍미했었다.

F1 경기는 한 경기당 사용하는 연료의 량을 제한한다. 1984년에 그때까지 250리터에서 200리터로 낮추었고 1986년에는 195리터, 1988년에는 150리터로 제한됐다. 터보차저의 과급압도 1987년에 4bar에 이하, 1988년에는 2.5bar 이하로 낮추었다. 하지만 1989년부터는 터보차저 사용이 금지되었고 1995년부터 배기량이 3리터로 제한되었고 2006년부터는 2.4리터 V8로 통일되었다.

유해 배기가스 배출 저감을 위한 노력도 그에 못지 않다. 2009년에는 하이브리드 시스템의 일종인 KERS(Kinetic Energy Recovery System)를 도입했다. 브레이크에서 발생하는 열을 동력 에너지로 저장하는 기술이다. F1 머신이 KERS를 장착했을 경우 드라이버가 레이스 도중 버튼을 누르면 약 6초간 약 80마력의 출력이 증강된다. 급가속이 필요하거나 순간적으로 추월을 하고자 할 때 사용한다. 당시에는 의무 부착은 아니었으나 2011년부터는 모든 머신에 채용하게 됐다.

2014년 시즌에는 또 변화가 있다. 1.6리터 V6 직분 싱글 터보에 ERS(Energy Recovery System)라고 하는 새로운 하이브리드 시스템이 탑재되어 있다. KERS는 운동 에너지를 사용해 발전해 약 80마력의 추가 동력을 약 6초간 발생하는데 대해 ERS는 운동 에너지에 더해 열 에너지도 이용한다. 회수할 수 있는 에너지 양도 두 배 이상으로 늘어나 약 160ps의 추가 동력을 약 33초간 사용할 수 있다.

여기에 2014년부터는 한 경기에 사용되는 연료는 중량으로 100kg(약 130리터), 연료유량은 100kg/h으로 제한됐다. 일부에서는 이 기준이 폐기될 것이라고 하는 얘기가 있었으나 FIA는 결코 그런 일은 없을 것이라고 못 박았다. 그로 인해 총량적으로나 순간적으로나 연료공급량을 늘려 엔진 파워를 끌어 올릴 수는 없다. 그럼에도 ERS와 조합한 파워 유닛의 순간적인 토크는 2.4리터 V8 시대보다 더 커졌다고 한다.

F1에서의 이런 규제의 변화는 그동안 자동차회사들의 참여에 적지 않은 영향을 미쳐왔다. 해당 부문의 기술력이 부족할 경우 철수 할 수밖에 없었던 것이다. 그런 면에서 지금의 상황은 하이브리드 시스템을 비롯한 에너지 관리 기술에 노하우가 있을 경우 다시 F1의 문을 두드릴 수 있게 됐다고 할 수 있다. 토요타와 혼다가 F1에 복귀하는 것도 그러 맥락에서 이해할 수 있다.

터빈을 전기모터로 돌려 터보랙을 해소한다고 하는 전동 터보도 일부 자동차회사들이 수년 전부터 실차 적용을 위한 기술 개발을 해 왔다. 그 시판 버전 아우디 RS5 TDI컨셉트카가 최근 등장해 주목을 끌고 있다. 아우디의 3.0리터 V6 터보 디젤 TDI의 최신 버전은 두 개의 터보차저를 채용하고 있다. RS5 TDI는 거기에 전동 터보를 추가해 모두 세 개의 터보차저를 채용하고 있다. 두 개의 터보가 작동하기까지의 터보랙을 전동 터보로 해소한다고 하는 아이디어다. 전동 터보는 일반적인 터보의 터빈 휠에 더해 모터를 사용한다. 모터는 리튬 이온 배터리로 가동해 컴프레서 휠을 100분의 1초 사이에 7만 rpm이상으로 돌린다. RS5 TDI는 최고출력 385ps, 최대토크 76.5kgm를 발휘한다. 0-100km/h 가속성능은 4초, 최고속도 280km/h. 유럽 복합모드 연비는 18.9km/리터, 이산화탄소 배출량 140g/km.

메르세데스 벤츠와 르노자동차도 전동 터보 기술 부문에서 이미 많은 노하우를 축적하고 있다. F1 그랑프리를 통해 그들의 기술력을 입증해 보이고 그것을 시판차에 적용한다고 하는 피드백 기능을 살려내고 있는 것이다.

하이브리드는 단순히 병렬, 혹은 직병렬식 이외에도 아이들링 스톱부터 KERS, ERS에 이르기까지 다양한 형태로 등장하고 있다. 다운사이징으로 대변되는 효율성의 추구는 모터스포츠의 장에서도 예외가 아니다. 그것이 모터스포츠의 최고봉인 F1 그랑프리를 통해 성능과 효율성을 입증되고 다시 시판차로 피드백되고 있다.

시판차의 경우 양산, 프리미엄 모두 여전히 품질과 연비가 최대의 화두다. 그것을 해결하기 위한 다운사이징은 피할 수 없다. 2013년 토요타를 필두로 폭스바겐, GM이 1,000만대 대열에 들어섰고 르노닛산 그룹도 826만대에서 1,000만대를 향해 돌진하고 있다. 메이커별 연간 1,000만대 시대는 피할 수 없는 과제다. 2012년 700만대를 넘어선 현대기아차 그룹이 1,000만대 시대를 열기 위해 다운사이징은 반드시 해결해야 할 숙제다. 지금 글로벌 자동차회사들의 순위는 효율성을 높일 수 있느냐 하는 기술력에 따라 달라질 수 있는 환경에 놓여 있다.

http://www.global-autonews.com/board/view.php3?table=bd_008&gubun=1&idx=10321